周晓沛

左边第2幅最前面为陈君华老师;右边第2幅左2为万宁老师;

右边第3幅前排中为武兆令、李国辰老师;

右边第4幅左5为李明滨老师,左6为丁辽生老师。

北大0864级同学老照片

宋代诗人云,人生四喜:“久旱逢甘雨,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。” 细细想来,这里面最珍贵难得的,恐要数“金榜题名时”。我们三生有幸,在青春时代有金榜题名的体验,走进了黄金屋,留下了鎏金的记忆。

“梅花香自苦寒来”。苦难磨灭不掉梦想,只会使有志者砥砺得愈益坚强。我们未负韶华,有过阳光普照,也走过泥泞坎坷,遍尝苦辣酸甜。回首人生,自进入北京大学殿堂,58年光阴瞬间即逝,抚今追昔,感慨万千,留存在北大学子的内心深处,依然有一股恩师爱、同窗情的暖流在荡漾……

作为北大俄罗斯语言文学系64级学生,我们的回忆,不仅仅是记载我们个人的往昔回忆,也从一个侧面反映了国家命运与历史时代的变迁,对于今天的年轻一代似也有某种启迪励志意义。

山娃子“蒙”上了最高学府

我出生在浙江乐清雁蕩山脚下的一个农村鞋匠家庭。父母都是目不识丁的文盲,但也是望子成龙,很想让自己儿子长大后能进城念书当官。我从小就喜爱读书、听故事,晓得“书中自有黄金屋”,但做梦也没想到能考上全国最高学府。当然,压根儿就没想过当什么外交官。

突然,真的喜从天降。“鞋匠的儿子考上大学了!”——从街上传来小镇邮递员熟悉的叫喊声。那是1964年8月,天气非常闷热。我爸在前屋光着膀子做鞋,阿妈摇着扇子和我在里屋吃饭。我闻声,像触了电似地跳起来,顾不上穿衣服就冲了出去。

邮递员正朝着我家门口气喘吁吁地跑过来。我迎上去用双手接过一封沉甸甸的信件,封皮下方“北京大学”几个红字首先扑入眼帘。这显然是北大发来的录取通知书,虽然期盼已久,但我还不敢相信,竟一下子不知所措了。

我爸妈及周围的邻居也出来了,都用惊奇的眼光盯着我。听到有人小声地说:“打开看看。”我才定了定神,捧着信回家,用剪刀小心翼翼地拆开。里面有一张粉红色的北京大学录取通知书及入学须知材料,我爸妈都不识字,急切地问:“儿子,真的考上了?里面都写些什么?”我不慌不忙地把通知书从头到尾念了一遍,心里甜滋滋的。我妈听了很高兴,笑得合不上嘴。我爸却皱起了眉头,咕叨了一句:“一个月就要15元饭费,哪交得起?”阿妈态度很坚决,说交不起也得去念书。

经过东借西凑,最后给我准备了70元钱作为路费。在那时,这可是一笔不小的数目。听说外头小偷很多,阿妈特地在我的贴身短裤上缝了个小口袋,将钱藏在里面还不放心,又在袋口上缝了几针。临走时,我爸还是忧心忡忡,反复交代在汽车、轮船、火车和旅馆里如何提防小偷,并叮嘱说:“家里就这些钱了,学费实在付不起,就把带去的行李卖了当盘缠回来跟我学做鞋。”

就这样,我穿上新布鞋,挑着小扁担,一头是装着棉袄、棉裤、棉鞋的旧皮箱,另一头是装着厚厚棉被和褥子的蓝色大麻袋,乡下佬单枪匹马进京求学来了。

明明是自己含辛茹苦,正儿八经地考上北大,怎么又说是“蒙上”呢?事情得从填报志愿说起。当时,我在乐清县雁荡中学读高中,被认为是学校里的高材生,所以贸然填写了复旦大学、北京大学、南开大学、南京大学和杭州大学五个志愿。这是我细心阅读张贴在楼道里的全国高校招生简介后,反复比较选中的。我以为,前四所是全国文科大学中最好的,理所当然都是首选,但万一考不上则用本省的杭大作为保底。填完志愿后,感到心满意足,但又好像没把握,特地去找语文老师咨询。老师看了我的志愿表后,点点头说:“嗯,这五所大学都很好。不过,北大是首都的最高学府,应该排在前面。”我当即改了过来。于是乎,北大成了第一志愿,三个专业的顺序是中文系、俄罗斯语言文学系和国际政治系。有人曾问过我,为什么选择这几个专业?原因很简单,我从小喜欢文学,至于国际政治,那是稀里糊涂挑的。万万没有想到,这一改,可决定了我今后一生的命运。此后,每当我自豪地提及这“五大志愿”时,总要招人笑掉大牙,说这些都是重点大学,如第一志愿落空,其他几个也都白搭了。但那时封闭在穷乡僻壤,不知天高地厚,更不晓个中奥妙。上学之后才知道,自己的实际成绩离北大录取分数线还相差几分。怎么会这样?我十分沮丧,经向班主任打听才明白了缘由。据说周恩来总理有指示,要求北大、清华等重点高校多招收一些工农子弟,可适当降低点门槛。真是天赐良机呀!

1964年8月下旬,我离家先乘长途汽车到温州,然后搭轮船到上海,再坐火车赴北京。抵达温州市当天,先找了旅店,接着就去码头买船票。售票员问:“要买几等舱的?”我说:“不要什么等级,最便宜的就好。”对方称,货舱里的通铺便宜,不过晕船的人不行。我说没问题。这一下子就节约了几元钱,心里很高兴。

第二天下午,我上了船。客轮很大,分好几层,有许多房间,像旅馆似的。我的床位在甲板下货舱,那里铺着几张席子。放好行李后,我回到甲板上,开始观赏四周的景色。我生长在大海边,但这样闲适地漫步在甲板上,放眼无边无际的海洋,还是第一次。凝视着在蓝天和大海之间自由自在翱翔的海燕,我轻轻地吟诵起苏联作家高尔基的著名诗句:“在苍茫的大海上,风聚集着乌云。在乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电高傲地飞翔……这是勇敢的海燕,在闪电之间,在怒吼的大海上高傲地飞翔。这是胜利的预言家在叫喊:-- 让暴风雨来得更猛烈些吧!”

夜幕渐渐降临,我回到了自己的货舱里,躺在地铺上,盘算着到上海港后怎么办。慢慢地感到海里的风浪大了,船开始颠簸,我一会儿滚到货舱的左边,一会儿又滚到右边。起初觉得蛮有趣,一边滚、一边叫,后来有人开始呕吐,自己也有点犯晕了…… 一觉醒来,已是次日清晨,客轮顺利抵达上海港。我在码头租了一辆黄包车,把行李放在车上,自己跟在车夫后面跑,因为这样可以省钱。到站后,立即去买当日火车票。我没有买直快,因为慢车又可省几元钱。问好价后,我在窗口前弯下腰解开裤带,再拆开内裤小口袋上的缝线,然后掏出钱。这是我爸教给的防偷程序。

傍晚上了火车,先将两件行李捆在一起,放到行李架上,再用我爸事先给我准备的小麻绳拴住,绳的另一头顺着车窗放下,牢牢攥在手里,以防被偷。其实,哪有什么贵重东西?才过几个小时,就听人喊“到站下车了”。我心里纳闷,这么快就到北京了?问了列车员,才知道是到了南京,要换乘去蚌埠的火车,所以都得下车。我赶紧挑起行李,跟着其他乘客到了另一个站台,签完票等了两个多小时才来车。接着,在蚌埠、徐州、济南、天津都要换车,而且每次都得等好几个小时。花了整整两天两夜,这趟货真价实的慢车终于缓缓地开进了北京站。

一出站就看到了广场上北京大学的迎新生红布横幅,一路上的疲劳顿时烟消云散。我挑着行李,兴冲冲地跑过去。一位女生好奇地看着我的扁担,问我去哪儿?我响亮地回答:“北京大学啊!”她好像没听清。我又一字一字地重复了一遍,她还是摇了摇头。我急了,马上拿出录取通知书,以证明自己的身份。这时,姑娘不好意思地说:“对不起,我刚才没听懂,以为你讲什么外国话呢。”她非常热情地握了握我的手,帮我把行李搬到一辆迎新专用大巴上。汽车过了动物园后,学长一个个询问新生是哪个系的,以便送到设在校园里的各系迎新站。这次说话我可没有了刚才那么自信,小声地答了句:“我是俄语系的。”一位男生反问:“你是物理系的?”另一位听成了“无线电系”,第三位干脆什么也没听懂。我没辙了,只得再次出示录取通知书。他们看了都哈哈大笑,说什么也没猜到是俄语系。

初到北大,感觉就像刘姥姥进了大观园。北大校园也称燕园,很大很美,就是分不清东南西北,找不着要去的地方。因为不会讲普通话,我算是接连尝到了说土话的苦头。开班会时,大家都踊跃发言,畅谈感想,我却默默地坐在一旁。最后,老师点名了。我不得不说,可别人却听不懂我的话。此时,出生在浙江的上海陈惠民同学自告奋勇地说,他可以为我翻译,这才解了围。令人惊喜的是,因家庭生活困难,我可以享受国家提供的甲级助学金,每月19.5元。我立即写信告诉父母,让他们放心,我不会回家做鞋了。

上北大后,我的第一课是学讲普通话。我拜同宿舍的北京同学王光亚为师。他很耐心,反复帮我纠正口音。我汉语拼音没学好,四声分不清,经常闹笑话。有一次他特别提醒我,以后不要再对别人说自己挺“秀”。我说,没有这回事。原来,我的发音,分不清“瘦”与北京话的“秀”。

开学上俄语课时,老师让每个同学都朗读一段课文,对同学们的基础进行摸底。我自以为这是个好机会,可借此改变一下我这个乡巴佬的形象。因为我在高中进行全校俄语朗诵比赛时曾得过大奖,轮到我时,清了清嗓子,放开喉咙,信心滿满地大声朗读了起来。我还没念完,同学们都笑得前仰后合,连老师也憋不住,捂着嘴转过身去。还有女生悄悄议论:“什么怪腔怪调,乐死人了!”下课后,老师安慰我说,不要紧,说她教过许多南方学生,什么样的口音都能纠正过来。农村孩子学习条件差,现在的成绩可能比不上城市的学生,但天资不见得差,只要刻苦努力完全可以超越。老师的一席话使我信心倍增,下决心好好读书,一定不辜负所有人的厚望。我把这当做是我人生的一个新起点。

这位老师就是陈君华,还兼我们班主任。她小个子,爱逗笑,特别关心人,还非常和蔼可亲。听高年级同学说,她俄语很好,发音纯正,在北京市的口语比赛中获过奖。按照老师的要求,我买了一面小镜子,天天对照书上的口型练习发音,经常一大早跑到俄文楼附近的未名湖畔,趁着周围没人对着镜子大喊大叫。在老师的悉心指导下,我终于把32个俄文字母的发音一个个地纠正了过来。但这仅仅是跟上大家的第一步,班上其他同学的俄文底子和知识面都比自己强。从中学时代的名列前茅到现在的倒数第一,这种巨大落差使我非常着急和不安。

开学典礼时,系主任曹靖华教授给新生做报告。他强调,学外语,要有蚂蚁啃骨头的精神,锲而不舍,持之以恒,才能学好,学扎实。这几句话太深刻了,一下子印到我的脑海里,成了我日后的座右铭。记得在第二学年开课不久,在俄语系六院的走廊里碰见了曹先生,当时我正在背单词,他眯着眼睛用俄语问:“年轻人,学得怎么样?”我说:“很吃力,但我有蚂蚁啃骨头的精神。”先生满意地笑了,并拍了一下我的肩膀。功夫不负有心人,经过一段时间,我的成绩慢慢赶了上来。老师让介绍学习经验,我就谈了“蚂蚁啃骨头”的心得体会。

老校长蔡元培曾指出:“大学者,研究高深学问者也。”北大不愧为国家的顶级学府,其学习风气之浓重,学术氛围之深厚,思潮流派之活跃,堪称翘楚。平平静静地学习不到两年,随着全国政治气候的变化,燕园内也刮起了阵阵狂风恶浪。我与许多同学一样,多么渴望能安心继续读书,但是史无前例的文化大革命就是不要文化,不能容忍文化,还要停下课来革文化的命。令人痛心的是,当平时熟悉、尊敬的领导和老师,一个个被打成“走资派”、“黑帮分子”、“苏修特务”时,自己还不得不跟着举起拳头随声附和。

曹靖华教授的日常生活似乎远离了是非,可在这场政治风暴中也被打成了“反动学术权威”,被关到“牛棚”里劳动改造。他一生积极投身于中国共产党领导的革命文化运动,创作了大量具有高度思想性和艺术性的散文作品。在中国革命最困难的时刻,他孜孜不倦地向中国读者翻译介绍《铁流》、《第四十一个》等苏联文学的优秀作品,鲁迅将其比作为“给起义的奴隶偷运军火”和“普罗米修斯取天火给人类”。新中国成立之后,曹老亲手创办了北大俄罗斯语言文学系。

我最后一次见到曹老是在1983年秋,在苏联驻华大使馆举行的国庆招待会上。当时我在外交部工作,主动上前打招呼,他却认不出我了。我问:“曹老,还记得‘文革’中在北大40斋,您亲手送给《花》的那个学生吗?”他思索了一下,点了点头说:“噢,就是你们的大字报说我没有反党、反社会主义,令我好感动呵!”他还谈起,是当兵的儿子到北大看完大字报后回家告诉的,他马上拄着拐杖专门去学校寻找作者“满江红”。告别时,曹老对我说:“外交工作很重要,你要好好做事。”

事情原委是这样的:在那黑白混淆、是非颠倒的“大批判”浪潮中,所有人都被卷入了这个漩涡之中,我们写了一张批判“修正主义教育路线”的大字报。其中提到,系主任曹靖华鼓吹个人奋斗的“白专”道路,培养“修正主义苗子”……同时指出,他还是做了一些好事,翻译了许多革命文学名著,他写的散文集《花》也不能说是“反党、反社会主义的大毒草”。这篇大字报贴在40斋前很不显眼的一个角落里,署名为“满江红”战斗队。这是我和初礼祥、王光亚同学一起讨论写成的。大约过了三、四天,曹老亲自找到我们住的宿舍楼,打听谁是“满江红”。我问有什么事,他紧紧抓住我的手,动情地说:“我完全接受红卫兵小将的批判,但我确实没有反党、反社会主义。”他还特地将《花》这本散文集送给了我,感谢我们能在一片“打倒”声中为他说了公道话。

2007年秋,我应邀到母校参加纪念曹老110周年诞辰的隆重活动。作为曹老的学生和崇拜者,我在会上发言,回忆了与曹老四次终生难忘的接触情景。最后,我表示,从“蚂蚁啃骨头”到“要好好做事”,这既是曹老对我个人的教诲,也是对我们一代代年轻人的鞭策。继承他的遗志,弘扬“蚂蚁啃骨头”精神,北大一定要培养出更多更好的优秀外语人才,这是对曹老的一个最好纪念。

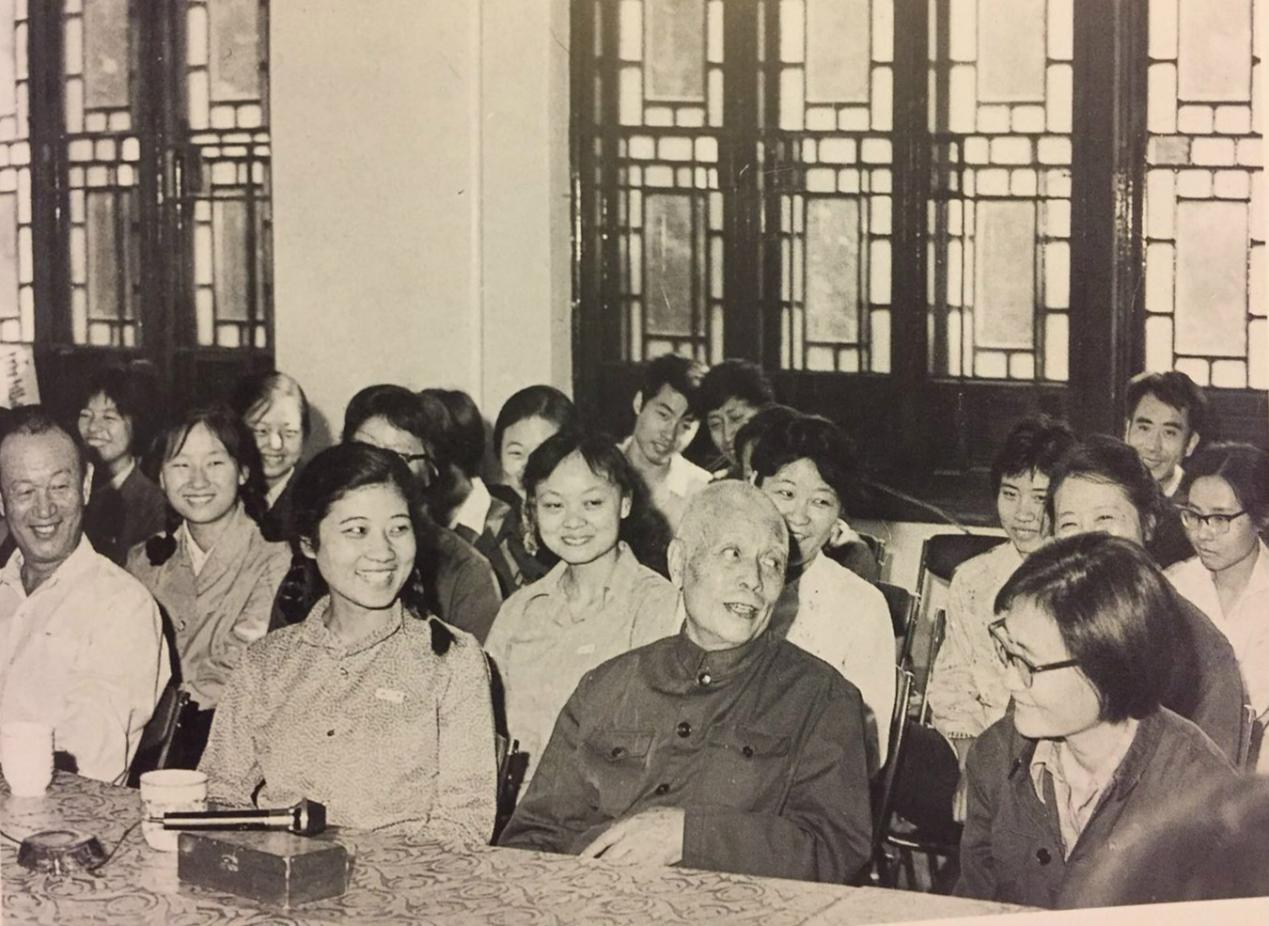

曹老在北大俄文楼与俄语系学生座谈

2008年5月,在北大110周年校庆之际我又回到了母校,与阔别40多年的俄语系学友和师长相聚,心情非常激动,写下这样一段感言:

我喜欢北大,喜欢宁静的未名湖,喜欢多彩的校园文化。

我怀念俄文楼,在这里,老师们不仅精心教授外语知识,还辛勤培育我们怎样处事做人。

我留恋40斋,在那里,同学们相互关爱,和睦共处。40多年前,别人听不懂我的土话,同室的惠民帮我当“翻译”,光亚教我说普通话……

无论走到哪里,这一幕幕师生情、学友谊,尤其是师长的谆谆教诲,一直铭记在心,不时激励我自爱奋进。

岁月流逝,我们都老了,但我依然为北大的变化振奋,为北大人而自豪!

作者简介

周晓沛,浙江乐清人。1969年毕业于北大俄罗斯语言文学系,1970年到唐山军垦农场储备锻炼,1971年到北京外国语学院俄语系进修。1973年起在外交部工作,曾任外交部苏联东欧司苏联处处长、东欧中亚司司长,中国驻俄罗斯使馆公使,驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使。

现任外交部外交政策咨询委员会委员,中俄友好、和平与发展委员会老朋友理事会主席,外交部老干部笔会副会长,外交学院兼职教授。著有《中苏中俄关系亲历记》、《大使札记——外交官是怎样炼成的》、《别样风雨情缘》等专著,主编有“一带一路丛书”《我们和你们:中国和俄罗斯的故事》、《中国和哈萨克斯坦的故事》、《中国和乌兹别克斯坦的故事》、《中国和波兰的故事》,以及《世代友好——纪念中俄建交70周年文集》(中、俄文版)、《筚路蓝缕——新中国外交风云录》等书。

2008年5月俄语系老师与64级校友共庆北大110周年华诞

(俄语系教师: 前排从左开始李明滨、刘献洲、李国辰、陈玫、李广庭、李济生、陆嘉玉、武兆令、赵欣、万宁、朱邦芳、 董青子、董立武、宁琦;

0864级同学:后排郏惠康、初礼祥、岑万洪、戚德平、高永玲、牛离生、周晓沛、杨闯、姚秋根、郑克中、初少华、雷秀英。)